“of” “by” “with”のDXで、社会イノベーションを起こす。

日立製作所CIOに聞く、巨大企業を変革する醍醐味。

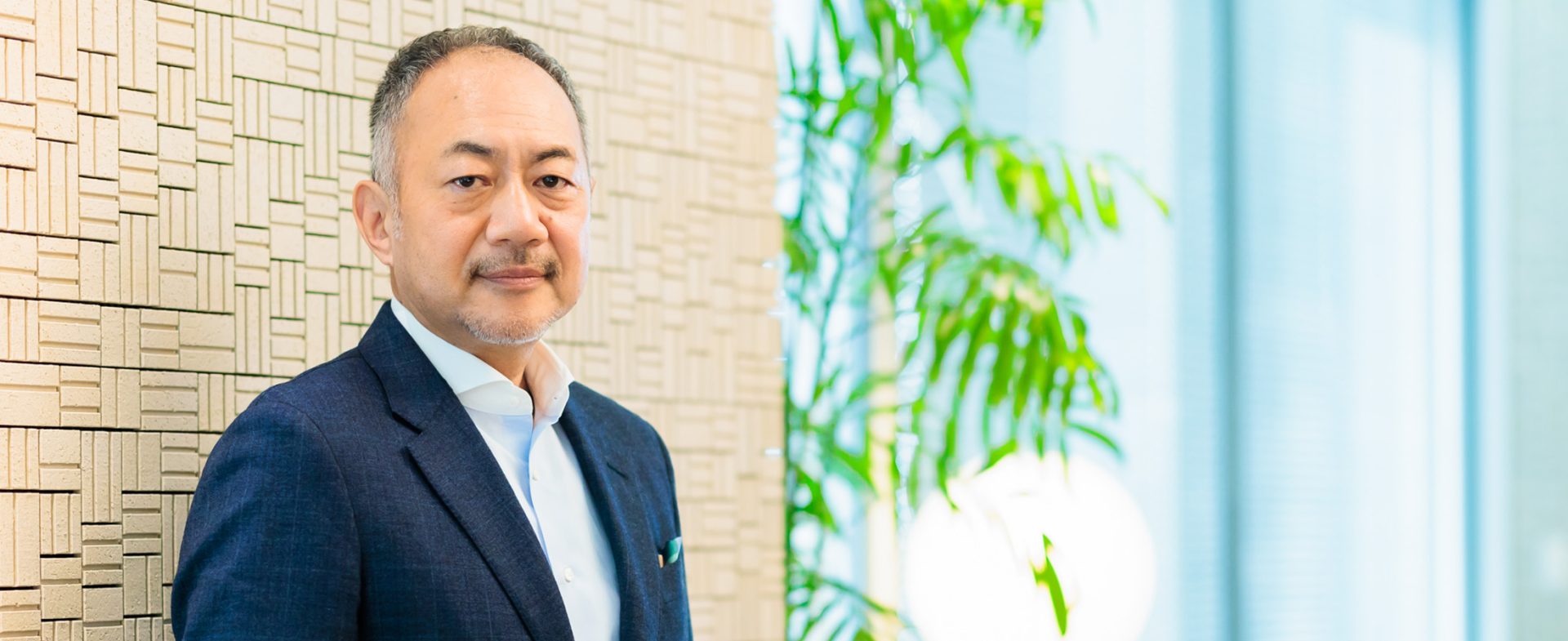

株式会社日立製作所

執行役常務

CIO兼ITデジタル統括本部長

貫井清一郎 氏

CIOインタビュー

2025 Apr 4

「DXとは何か?」「デジタルプロフェッショナルのキャリア」について、クライス&カンパニーのデジプロチームが第一線で活躍されている方々にインタビュー。今回は、日立製作所のDXを強力にリードする貫井清一郎氏にお話を伺いました。

Profile

1988年にアーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア)入社。2010年、同社執行役員 通信・メディア・ハイテク産業本部統括本部長に就任。2015年に日立製作所に入社後、エグゼクティブITストラテジスト、未来投資本部アーバンモビリティプロジェクトリーダ、執行役常務を経て2021年より現職。

- Contents

- 日立の経営改革を一人称で担える。 こんなチャンスはないとコンサルタントから転身。

- 多様なアプローチでDXを繰り広げ、 自社はもちろん、広く社会に新たな価値をもたらす。

- ITで変革を支援する時代は過ぎた。 もはやITこそが社会問題解決の主役となる。

日立の経営改革を一人称で担える。 こんなチャンスはないとコンサルタントから転身。

―初めに、貫井様のこれまでのご経歴についてお話いただけますでしょうか。

私は大学時代に会計を専攻し、得た知見を活かせる就職先として当時のアーサーアンダーセンに1988年に新卒で入社しました。その際、キャリアパスとして監査とコンサルティングのどちらかを選ぶ機会があり、コンサルティングのほうが面白そうだと選択。アーサーアンダーセンのコンサルティング部門はアクセンチュアへと名を変えましたが、2015年に日立製作所に移るまで27年間、一貫して通信・メディア・ハイテク(CMT)領域でITをベースとしたコンサルティング業務に従事しました。最終的にはCMT領域の事業責任者を務め、ビジネス全体をリードする役割も担いました。

前職で強く意識していたのは、あくまでも個で勝負できる人材であること。昨今はチームプレーを掲げるコンサルティングファームも多いようですが、強い個人なくして強いチームは生まれない。とはいえ、私が他者より圧倒的に秀でているかと言えば決してそんなことはなく、社会に出てから現在に至るまで、一日たりとも朝起きて「今日の仕事はいまの自分の能力だけでできる」などと思ったことはありません。日立で経営に携わるようになってからも、毎日毎日、自分の能力を超えた仕事をやらなければという思いに駆られている。これは私の性分なのかもしれませんが、そうして過去の自分を凌ごうとするチャレンジを重ねてきたことで、少しは何かを果たせる人材になれたのではないかと思っています。

アクセンチュアでは35歳でパートナーに就任しましたが、以降はチームのメンバーをいかにプロモーションさせるかをKPIとして自らに課していました。メンバーをプロモーションさせるためには、自分が率いるビジネスを拡大してポジションをつくらなければならず、ビジネスを拡大するためにはお客様に成功していただかなければならない。アクセンチュアのメンバーはみな成長意欲が強く、スピーディーなキャリアアップを志向する文化でしたので、そこにも応える究極の目標としてこのKPIを掲げ、常に自分を鼓舞しながらマネジメントにあたってきました。

パートナー時代、CMT領域のお客様として密におつきあいしていたのが日立製作所であり、先方からお声がけいただいたのが転職のきっかけです。当時、日立は非常に大きな経営改革の真っ只中にあり、それを当事者として一人称で関われるのはビジネスパーソンとしてたいへん興味深く、なかなか経験できるものではないと日立への参画を決意。こちらに移籍してからは、デジタルテクノロジーを駆使した新しいビジネスの開拓や、そのためのインフラの構築などをリードし、2021年から現在のCIOの役職に就いています。

―過去のご経験で、現在の仕事に活きているとお感じになられていることは何でしょうか。

大きく三つあると思います。一つはITに関する知見ですね。ITというのは日進月歩なので絶えず情報をアップデートしなければなりませんが、とはいえ30年近くITによる業務改革や新規事業開発などを手がけてきましたので、そこで身につけたITの基礎知識やプロジェクトを運営する能力は役に立っています。

二つ目は、コンサルティングで培ったコミュニケーション力でしょうか。向き合う相手によってコミュニケーションのスタイルを変え、相手が理解できるロジックで説いていく。いくら優れた発想をしようと、それが相手に伝わらなければコンサルティングの価値はない。無意識のうちにそうした対話を図り、コミュニケーション力を鍛えてきたことが、日立に移ってからも国内外のいろんなタレントと意思疎通する際に活きていると感じています。

そして三つ目は、アクセンチュアで最後の6年間はCMT領域をリードし、コンサルタントとして第三者的にお客様のビジネスを見るだけではなく、アクセンチュアの経営幹部の一人としてPL責任をもって一つの事業ポートフォリオをマネジメントした経験です。日立に参画後、ITによるビジネス革新を進めるなかで、経営者の思想や視点を理解するのに自らビジネスを動かした経験はたいへん活きています。

―貫井様はコンサルタントから事業会社のCIOに転身されましたが、CIOやCDOを目指しているデジタル・IT人材の方へ「マネージャーとCIO・CDOの違い」をお伝えしたいと思っています。ご自身のお考えを聞かせていただけますでしょうか。

マネージャーが担うのはエグゼキューション(執行)です。決められた計画を確実に実行していく。もちろん、それは容易ではなく非常に難しいことではあるのですが、マネージャーは基本的にエグゼキューションが役割だと考えています。一方、CIOが担うのは戦略づくり。今後の経営方針や市場環境、あるいは現在のリソースの状況などを踏まえて、この先の5年間、10年間どのようなIT戦略を推進すべきかを考えるのがCIOの仕事です。戦略をつくる上で考慮しなければならないことはたくさんあり、アプリケーションやセキュリティ、BCP、さらにその基盤となるコンプライアンスや人材育成も重要。そのなかで何を優先し、何に注力すべきなのかを絞り込み、確信を持って部門の事業戦略に落とし込んでいくことが、CIOが負うべき役割だと思っています。

多様なアプローチでDXを繰り広げ、 自社はもちろん、広く社会に新たな価値をもたらす。

―これまで御社が推進されてきたDXの取り組みについて、ご紹介いただけますでしょうか。

日立がいろいろなトランスフォーメーションを大きく動かし始めたのは、2008年度に7000億円を超える、当時の日本の製造業で最大の赤字を出したことがきっかけでした。このままでは日立という会社がなくなってしまうかもしれないという強烈な危機感のもと、事業ポートフォリオやコーポレートガバナンスなどでさまざまな改革が図られ、そのうちのひとつとして“Hitachi Smart Transformation Project”、略称「スマトラ」がスタートしました。

これは社内の業務を革新するべく、情報の見える化や機能の重複の排除、あるいはプロセスのスピードアップなどをDXで実現しようというもので、以降、ビッグデータアナリティクスやAIなどのテクノロジーも活用しつつバージョンアップさせてきました。つまり、日立が再生するために挑んだトランスフォーメーションの一環がDXであり、けっして単独で起こしたものではなく、日立の経営全体に密接に絡んでいます。

当社がいま推進しているDXは、大きく三つに分けられます。“DX of Hitachi”“DX by Hitachi”そして“DX with Hitachi”。“DX of Hitachi”というのは日立自体のデジタルトランスフォーメーションで、総務・人事・経理・法務などの社内のファンクションをグローバルで効率化し、業務の正確性を上げる取り組みです。“DX by Hitachi”は、日立がお客様やマーケットに提供するサービスや製品を、デジタルでもってより価値の高い、ハイパフォーマンスなものに変革していこうというもの。そして“DX with Hitachi”は、日立とお客様が連携し、さらにその先にいる消費者や社会に対して付加価値を提供していく取り組みです。

“by”と“with”は似ていますが、DXを実現する上での基礎となるデータが、お客様が持っているものなのか、我々が持っているものなのかがその境界となっています。たとえば、日立が提供するエレベーターなどのビル設備の運用をDXで最適化し、利便性とエネルギー効率を上げるような取り組みは、ユーザーとの約束のうえで日立が所有するデータを基にしているので、こちらは“DX by Hitachi”となります。

一方、鉄道会社に向けて、乗客数などをリアルタイムで分析して運行を合理化するようなソリューションは、鉄道会社のお客様がお持ちのデータをお借りして構築していくことになるので“DX with Hitachi”に位置づけています。この“by”と“with”は事業部側でリードしており、私がCIOとして責任をもって管掌しているのは主に“DX of Hitachi”です。

―“DX of Hitachi”では、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。

こちらも三つの層に分かれており、一つは事業の競争力に直接つながるデジタルの活用です。たとえば、ITサービスを開発するプログラミング工程を生成AIで効率化するなど、ビジネスに非常に近いところで作用するDXです。二つ目は、経理や人事、設計やマーケティングなどの業務プロセスをEnd-to-Endで効率を上げ、正確性を高めていくDXの推進。さらに三つ目は、部門や地域に関わらず共通する業務、たとえば翻訳であったり、資料作成であったり、あるいは情報検索など、社員誰もが使いこなせるDXツールを提供していくことで、この三つのレイヤーでそれぞれ整備を進めているところです。

―御社は経済産業省から「DXプラチナ企業」にも選定され、DX推進において高く評価されています。こうして成功を収めている要因をお聞かせいただけますでしょうか。

日立に参画して実感するのは、常に新しい技術に挑もうとするDNAが経営層から現場の社員にまで浸透していること。そして、先ほどお話しした「スマトラ」に着手した時から、歴代のトップが一貫して「日立はデジタルで成長する企業になる」「社会イノベーション事業で世界に貢献していく」というメッセージを社内外に発信し続けており、実際に莫大なリソースをそこに投じています。この二つの要因が相まって、日立のDXが強力に推進されているのだと思っています。

ITで変革を支援する時代は過ぎた。 もはやITこそが社会問題解決の主役となる。

―日立製作所という巨大な企業を変えていくのは一筋縄ではいかず、リスクもあるなかでリーダーシップを発揮して果敢に意思決定していく貫井様にあらためて敬服しています。現状、日立のDXをご自身はどのように評価されていますでしょうか。

そうおっしゃっていただけるとたいへん勇気づけられますが、日立のDXはまだまだ道半ばであり、挑戦しなければならないことが山積しています。近い将来を見通すと、特に人手不足の問題が社会に重くのしかかり、我々としても避けては通れないと危惧しています。

ある調査によると、日本では2030年に350万人ほどの人材が不足し、2040年にはそれが1100万人にまで達すると言われている。人手不足がさまざまなビジネスの足かせとなり、日本の経済活動そのものが衰退しかねない。それを克服するために不可欠なのがDXであり、AIやロボットと共存しながら社会に必要なリソースを充足させていくという、そんなチャレンジが待ち受けています。もはや「働き方改革」といった次元を超えて、いままでよりはるかに大きなマグニチュードで社会の構造そのものを変えるようなDXに挑まなければならず、私自身も緊張感をもって職務に臨んでいます。

―いまお話いただいた内容にも通じますが、今後、御社がDXの文脈で目指していく姿はどのようなものでしょうか。

“DX by Hitachi”と“DX with Hitachi”の文脈で言えば、これから社会が直面する問題はますます複雑化、高度化していきます。環境や人権、エネルギーに関する問題などがどんどん深刻さを増していくなかで、日立が持つものづくりの力と、それを制御して運用する力、さらにデジタルの力をかけ合わせて克服していかなければならない。我々はそれを“IT×OT(Operational Technology)×プロダクト”と銘打っていますが、この三つの力をさらにそれぞれ強化し、日立グループのなかで連携を強め、社会に真に貢献できるDXを進めていきたいと考えています。

もう一つの“DX of Hitachi”に関しては、先ほど申し上げた通り、もう1オクターブも2オクターブも取り組みのレベルを高めなければと考えています。従業員全員が快適で正確に仕事ができる環境づくりを進めるとともに、さらにモードを変えて人手不足に対するソリューションを生み出していきたい。そこに資するテクノロジーの可用性や安全性をしっかりと見極め、グローバルで協業しながら“DX of Hitachi”を推進していきます。

―IT・デジタル領域で活躍されている方が、御社でキャリアを積む魅力についてお聞かせください。

ITの領域でエクスパティーズ(専門知識)を高めるのであれば、やはり最先端、最前列でキャリアを積むことが重要だと考えます。最先端の技術に絶えず触れて、それを最前列で実際に世の中に問うような経験を重ねれば重ねるほど、その人材の価値は高まっていく。その意味では、日立は最先端かつ最前線に関われる機会が本当にあふれている場だと思います。

日立が推進する社会イノベーション事業は、世界の人々の暮らしに新たな価値を直接もたらす、本当に意義のある事業フィールドですし、日立はグループ全体で30万人近い従業員を擁しており、この巨大な組織がDXのターゲットとなるため与えるインパクトもきわめて大きい。ベンチャーと比べるとリソースが豊富で企業体力もあるので、長いスパンでキャリアを考えることができ、腰を落ち着けてあるべきDXをリードできるのも日立ならではだと思います。さらに、日立はグローバル企業であり、いまや売上の60%以上は海外市場で上げています。今後もいっそうグローバルでの事業の比重は高まっていくので、最先端、最前列でのチャレンジを、より大きな市場に対して繰り広げることができるのも日立でDXに携わる醍醐味です。

―では最後に、IT・デジタル領域でキャリアを積んでいきたい方へメッセージをお願いします。

社会が抱えているさまざまな問題に対して、ITが貢献できる領域はどんどん広がっています。いままでは社会問題の解決をITが傍らで支援していく位置づけでしたが、これからは労働力不足やエネルギー問題などをITが主役となって解決する時代になっていく。ITの重要性はますます高まり、そこに携わるやりがいもますます大きくなっていくでしょう。社会問題の解決に向けて優秀なリソースがもっともっと必要とされているので、ITに携わるからには、ぜひ胸を張って価値あるキャリアを積んでいただければと思っています。

構成:山下 和彦

撮影:波多野 匠

※インタビュー内容、企業情報等はすべて取材当時のものです。

この記事を書いたのは・・・

ハイクラスの転職支援を行う人材紹介会社クライス&カンパニーのデジタルプロフェッショナル(通称:デジプロ)支援チームです。私たちは、デジタルテクノロジーの力でDXをリードする方々のネクストキャリアを本気でご支援しています。本サイトでは、DX領域の第一線で活躍する著名な方や各企業のCIO・CDOに直接お会いしてお話を伺い、自らコンテンツを編集して最先端の生の情報をお届けしています。ぜひご自身のキャリアを考える上で活用ください。直近のご転職に限らず、中長期でのキャリアのご相談もお待ちしています。 転職・キャリア相談はこちら