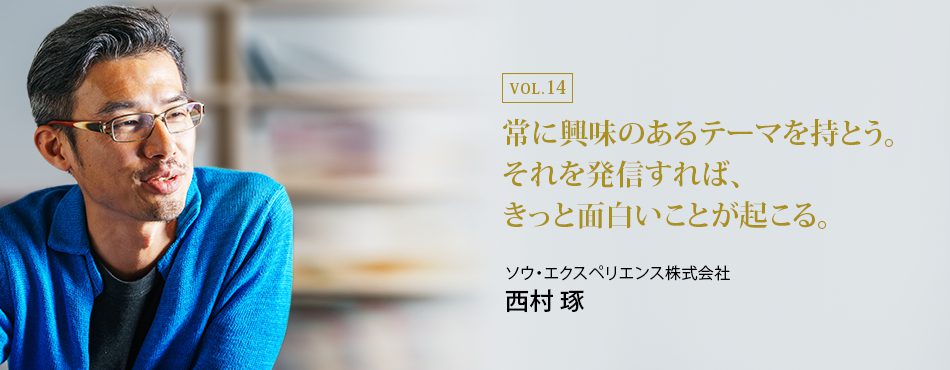

西村 琢 氏プロフィール

ソウ・エクスペリエンス株式会社 / 代表取締役社長

ハイクラス転職のクライス&カンパニー

公開日:2016.04.01

ソウ・エクスペリエンス株式会社 / 代表取締役社長

Interview

幼い頃はテニスに打ち込んでいました。6歳からテニスを始めて、小学生の時は将来プロプレイヤーを夢見てかなり真剣に取り組んでいたのですが、そこまでの才能はありませんでした。 そして中学受験で慶應の中等部に入ったのですが、高校・大学まで一貫で普通に勉強していれば進学できるので、受験に対するプレッシャーもありませんでしたし、高校時代は遊び呆けてましたね(笑)。 でもそのうち遊ぶのにも飽きてしまって……それで高校2年の頃だったか、世の中がITバブルで沸いていて、株式投資に関心を持ったんですね。当時「ミニ株」が登場し、未成年でも株式投資ができる環境になって、投資の本を読み漁って実際に取引を始めてみたのです。

ええ。そこでITベンチャーに興味を持ち、その経営者の方々を知るうちに「こういう人たちが世の中を変えようとしているのか」と感じたんです。 企業が社会に与える影響は大きいと。そこからさらに知識欲が深まって、経済紙も毎日隅々まで読みましたし、社会の仕組みを知れば知るほど「これは面白い」とのめり込んでいきました。興味を持った経営者の方などに自分から会いに行ったりもしましたし…… もともと私は「将来は自分が何か楽しい思えること、面白いと思えることをしたい」という想いをもっていたこともあり、このフィールドは何かできそうだという兆しを感じていました。

いえ、起業にも漠然と興味は抱いていましたが、当時はまだ「投資」のほうにのめり込んでいました。大学に入ってからは、ひとりでやるのはつまらないと、似たような志向を持った友人たちと一緒に「株式投資クラブ」を立ち上げ、それぞれ出資してみんなで議論しながら投資戦略などを考えていましたね。 それと並行して、株式投資を大学生の間に広めていく活動にも取り組み、当時設立されたばかりのマネックス証券の松本さん(松本大氏)にも可愛がっていただいて、一緒にあちこちの大学でセミナーも開催しました。 それで大学内での投資クラブが一挙に増えて、マスコミにも注目されるようになったのです。しかし一方で、私自身、その頃には「投資」そのものへの興味は正直だんだん薄れていました。投資の世界には、やはり圧倒的に才能がある人がいるんですね。 そういう人たちを目の当たりにすると、ちょっと自分にはかなわないなと。それよりも、仲間を集めて熱く語ってムーブメントを起こしていくような、そういう活動のほうが面白いし、自分には向いているのではなないかと。それで、投資よりも「起業」のほうに関心が移り始めていったんです。

そうかもしれません。 私が何よりも大切にしているのは、興味関心を持ったことに、どんなアプローチでもいいからそこに向かってとにかく動き続けること。 特にいまはインターネットが浸透して透明性のある社会になっているので、「熱量」が重要になっていると思います。たとえ周囲から変だと言われようと、ピュアな思いを強く持ち続けられる人が最後に勝つ、そんな時代にますますなっていっているような気がしますね。

大学時代の後半から「自分で会社をやってみたい」という想いを抱き始めて、各所で開催されているビジネスコンテストにエントリーしていました。 そのなかで、大学4年の時にパナソニック(当時は松下電器産業)が主催するビジネスコンテストで優勝を果たし、事業化できる権利を得たんです。そのコンテストの優勝者はパナソニックさんから5000万円の出資を受け、ベンチャーを立ち上げて自分が提案したプランを事業化できるというものでした。 それで卒業後の2004年4月に会社を設立する予定だったのですが、私としては、コンテストで優勝したプランがいまひとつだという違和感があって、申し訳ないと思いつつも「プランを考え直させてほしい」とお願いしたんですね。 このまま妥協して事業を立ち上げても、きっとうまくいかないだろうと。私のわがまま以外の何物でもなかったのですが、そうしたところパナソニックさんはとても懐の深い会社で、「いったん入社して社内で事業の準備をしてはどうか」とのオファーをいただいたのです。

ええ、嘱託社員という形でパナソニックさんに入社しました。 私専用のオフィスも用意してくださって、自由に活動していいよと。好き勝手やらせていただいて本当にありがたかったです。そこから1年間、新しい事業の種を探し続けて、最終的にポッドキャスティングに関する新事業を提案しました。 でも2億5000万円のほどの投資が必要で、少し規模が大きすぎると却下されて…… その後、先方から「新規事業室に残って事業開発を続けないか」というお話もいただいたのですが、さすがにそれは申し訳ないという気持ちもありましたし、新たな事業を探るなかで個人的に「体験型ギフト」という日本にまだ無いサービスに興味を持って、それで起業しようと決断しました。

ええ、新事業のプランを考えていく上で、まずは世の中にどんなビジネスがあるのか知ろうと思って、世界中の商品やサービスをくまなくリサーチしたんですね。 そこで、イギリスに「体験」を贈る文化があることを知って、これは面白そうだなと。私は昔から、時代時代に応じて自分なりに関心のあるトピックスをいくつか抱えて、それを突き詰めるのが好きだったのですが、その頃に私が興味を持っていたテーマのひとつが「身体性」でした。 社会が高度になるとともに、人間が徐々に身体を使わなくなってきていることに危機感を覚えていて、とはいってもただ「身体を使おう」と訴えるだけでは響かない。 こうしたギフトで「体験」を広く届けられれば、きっと楽しみながら身体を使ってくれるはず。そこに私はとても可能性を感じたんですね。

全く考えなかったですね。どちらかというと「いまやらないことのほうがリスクだ」と思っていました。自分にとって「楽しい」「面白い」ことを優先するというのが根本的な生きるうえでのスタンスですし、とにかく「つまらない」のが嫌なんですね。 たとえ起業して、大変なこと、辛いことがあっても、おそらく「つまらない」と思うようなことはないだろうと。

振り返ると、最初の5年は「勢い」で伸びましたね。 「体験を贈る」というコンセプトが日本では斬新で、メディアからの取材も数多く受けました。でも5年ぐらい経った頃から、僕ら自身が「体験型ギフト」にすこし限界を感じ始めてきたんですね。 「体験」と「ギフト」はそれぞれ性質の違うもので、いわば前者はレジャー遊興費でまかなわれるものであり、後者は交際費でまかなわれるもの。 ギフトのマーケットだけだと頭打ちになるのではないかと考えて、「体験」と「ギフト」を切り離し、それからしばらく「体験」にシフトした事業を展開したんです。でもこれが、ことごとくうまくいかなくて……。

ええ、「体験」にシフトするのは厳しいと感じて、あらためて「体験型ギフト」という本来のビジネスモデルを見つめ直し、あらゆるデータを分析していくと、結構新しい発見があったんですね。 購入されるギフトの傾向やリピート率などから、戦略次第でまだまだ伸びる。それでここ1年ほどは、再度「体験型ギフト」に注力しようと組織も変え、社員みんなにもその思いを伝えてきました。いまドライブがかかってきて、これから半年、1年で大きく伸びそうな手応えを感じています。

失敗したのは事実ですし、もうそれはしょうがない。ならば、その失敗をすぐに受け入れて、また違う方向に舵を切ろうと。 この間、私自身は事業を拡大することを楽しんでいましたし、つまらないと思ったことはなかった。「楽しむ」というのが私のポリシーで、この会社に参加してくれる社員もぜひそうあってほしい。 それぞれの人生のなかで多くの時間をここに費やしてくれるわけですから、「つまらない」環境しか提供できないのでは本当に申し訳ない。 ですから、社内ではできるだけ笑って過ごしてほしいと私自身もユーモアを意識していますし、最近始めた「子連れ出勤」も会社が楽しい場でありたいという思いの表れのひとつです。こういうカルチャーをもつ企業で創られた「体験型ギフト」のほうがお客様にもきっと響くと信じています。

先ほども少しお話しましたが、私はいつも自分の中に興味のある「キーワード」をたくさん抱えています。 たとえば「身体性」であったり「育児」であったり「難民」であったり…… そのテーマについて考えていると脳内がリフレッシュされ、巡り巡って「体験型ギフト」の事業についてもアイデアが湧いてきますし、またそこからまた自分が面白いと思うビジネスのヒントがつかめる。 ちなみに私は最近、アフリカ関連の事業にも手を伸ばしています。こうしたパラレルワークというのは視野も広がり、気付きも得られて実は仕事を楽しむうえでとても効果的で、ぜひお勧めしたいですね。

基本的は「やりたいことがあるのならやっちゃおう」というのが私のスタンスです。やることのリスクはみなさんが想像している以上に低い。 でも「やっちゃおうよ」と言われてもなかなか動けない人も多いでしょうから、そうした方はせめて発信だけでもしたほうがいい。方向も対象も問わず、SNSでもいいですし、隣に座っている人でもいいですし、とにかく「こんなこと考えているんだけど」と思いを伝える。 嘘偽りないピュアな思いなら、10人に伝えれば1人ぐらいからリアクションがあって、そこから何かが始まる可能性だってある。そんなこと言っても「何も発信するものがない」という方は、とにかく自分が興味のあるキーワードを2つ3つ持ってみる。そのとき世間を騒がせているようなキーワードでもいいと思います(笑)。 それについてとにかく徹底的に調べてSNSなどで発信し続けていけば、メディアが注目してコメンテーターとして声がかかるかもしれない。

そう、なんでもいいので自分が好きでのめりこめる対象を創れば、きっと何か面白いことが起きるはずです。 インターネットテクノロジーのおかげで、そうした個性をどんどん許容してくれる社会になっていると思います。チャレンジしない手はないと思いますね。まずは発信からはじめてみてはいかがでしょうか。

構成:

山下和彦

撮影:

加藤昌人

※インタビュー内容、企業情報等はすべて取材当時のものです。

other interview post

インタビューを終えて